近日��,我校物理與電子信息學院朝克夫教授團隊在稀土發光與功能材料領域取得兩項重要突破成果��,相關研究成果分別發表于國際權威學術期刊Laser & Photonics Reviews 和Journal of Colloid and Interface Science。該系列研究為全光譜健康照明、高靈敏溫度傳感及可穿戴應力發光技術提供了全新材料體系與應用方案����,對綠色能源、智能傳感及生物醫學工程領域的發展具有重要意義��。

一����、新型鹵代鍺酸鹽熒光粉實現類太陽全光譜照明與超靈敏溫度傳感

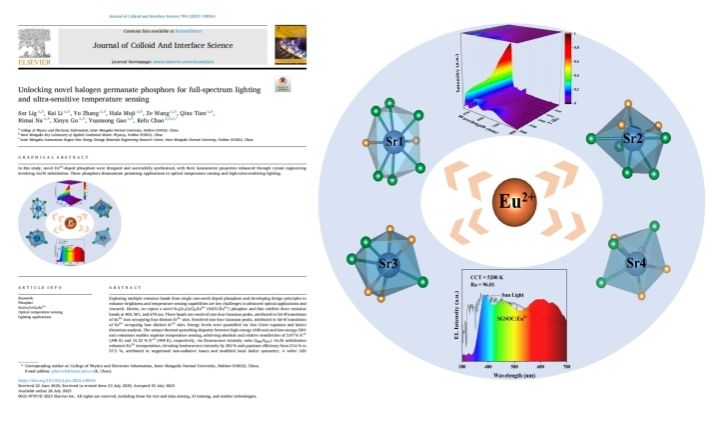

團隊首次設計并合成了新型 Sr?Ge?O?Cl?:Eu2?(SGOC:Eu2?)鹵代鍺酸鹽熒光粉。該材料在 藍光(400 nm)�、綠光(501 nm) 和紅光(670 nm) 范圍呈現多波段發射����,其多位點發光特性源于 Eu2? 離子占據四種不同 Sr2? 晶格位點����。通過引入 Ge/Si 晶格替代策略,團隊實現了 Eu2?離子發光效率的顯著提升��,發光強度提高 2.82 倍��,量子效率達到 57.5%�?�;谠摬牧现苽涞母唢@色白光 LED 在太陽光譜 380–780 nm 范圍內的匹配度高達 84.2%��,顯色指數(Ra)高達 96,在健康照明應用中表現出優異性能��。此外�,SGOC:Eu2? 還展現出優異的光學溫度傳感性能:在室溫下(298 K)絕對溫度靈敏度為 3.07% K?1,高溫(498 K)時相對靈敏度達 15.22% K?1����,為下一代高效固態光源與高精度光學測溫器件提供了新型材料基礎��。

二、自恢復多色磷酸鈣應力發光材料在可穿戴與生物應用中展現巨大潛力

我校朝克夫教授團隊與深圳大學王瑀�、彭登峰教授團隊合作開發出一類低成本�、可多色發射�、環境友好且生物兼容的Ca?P?O?基應力發光材料。該系列材料可在紫外至紅光的寬光譜范圍內發光����,并在多次機械加載循環中保持穩定的發光強度與自恢復特性。研究利用第一性原理計算發現,該材料的縱向壓電系數d??高達24.90 pc/N����,結合實驗驗證����,揭示了其應力發光機理為內建壓電場與外部摩擦電場協同作用的結果����。由于其發光強度與機械應力呈線性關系,該材料在應力傳感和運動監測中具有重要應用價值。團隊將Ca?P?O?: X材料與柔性聚二甲基硅氧烷(PDMS)��、環氧樹脂以及仿真牙科材料相結合�,成功制備了多種柔性可穿戴傳感器與生物器件原型。在人體接觸與人工唾液浸泡30天的生物安全性測試中,僅檢測到少量Ca、P元素��,未檢出有害元素����,進一步證明了其在可穿戴皮膚、運動防護及口腔修復等生物醫療場景中的應用前景。

這兩項研究不僅推動了稀土發光材料的基礎研究��,也契合內蒙古自治區“五大任務”戰略����,為綠色能源、智能傳感等產業發展提供了重要技術支持,具有顯著的經濟和社會效益�。

該研究成果分別得到了國家自然科學基金����、自治區自然基金以及自治區科技計劃項目的資助。論文第一作者為物理與電子信息學院22級碩士研究生蘇日力格和王澤�,朝克夫教授為通訊作者��。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.138554

https://doi.org/10.1002/lpor.202500439

來源:科學技術處